先日の新庄剛志さんのインスタ、YouTube、ご覧になった方はいますか?

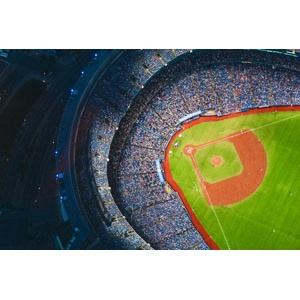

そもそも、私たちの名古屋オーシャン野球教室の子供たちの年代は新庄を知らない子が多いかもしれませんね。

今日はそんな新庄さんについてです!!

“新庄剛志の「もう一回、プロ野球選手になる」は無謀な挑戦なのか”

メジャーリーグでもプレー経験があり、2002年にはワールドシリーズにも出場した新庄剛志さんが現役復帰に向けて動き出しました!!

「99%無理」と無謀な挑戦であることは本人も十分に理解していますが、その難しい夢に楽しみながら「挑戦することに意味がある!」。新庄さんは現役時代から野球に対しては真剣に取り組んでいたので、現役復帰に向けた今回の挑戦も本気で言ってる事は間違い無いでしょう。

“メジャーでのカムバック例”

ボルチモア・オリオールズを3度のワールドシリーズ優勝に導き、サイ・ヤング賞を3度も受賞し、通算268勝を記録した殿堂入りのジム・パーマーが45歳で現役復帰に挑戦した例があります。

38歳だった1984年のシーズン途中に解雇されたパーマーは現役を引退し、引退後はテレビ解説者として活躍しました。ABC局のエース解説者として、オールスターゲームやワールドシリーズの解説も担当していました。

45歳となった1991年には現役復帰を目指してオリオールズのスプリング・トレーニングに招待選手として参加しましたが、オープン戦の初登板試合で2回を投げ、5安打、2失点を喫して、復帰を諦めました。

パーマーができなかったメジャー復帰を成功させたのが、1963年に21勝を上げ、翌64年にはリーグ最多の37試合に先発登板したジム・ボウデンです。

実はボウデンはメジャーリーガーとしてよりもベストセラー作家としての方が有名なんです。

ニューヨーク公立図書館が1996年に発表した「20世紀を代表する本」やタイム誌の「最高のノンフィクション100冊」に選ばれた名作「ボール・フォー」を現役引退直後の1970年に発表しました。この本は日記の形でメジャーリーグの内側を描いています。それまでは公にすることがタブー視されていたニューヨーク・ヤンキース時代のチームメートだったミッキー・マントルが大酒飲みだったことまで暴露して物議を醸しました。

31歳だった1970年に現役を引退したボウデンが現役復帰を試みたのが1975年のことです。この年は1Aで5試合に先発して、4勝1敗、防御率2.20という立派な成績を残しています。翌76年は1年間休んだ後、77年には1Aで5勝1敗の好成績が評価されて2Aに昇格しましたが、そこでは0勝6敗、防御率5.26と散々な結果になってしまいました。

メジャー復帰の夢を諦めきれなかったボウデンは、78年に2Aで11勝9敗、防御率2.82と立ち直り、その年9月に39歳で待望のメジャー復帰を果たします。5試合に先発して、8年ぶりの白星も手にしました。

ボウデンがメジャーに復帰できたのは、身体的負担が少ないナックルボーラーだったことが大きな要因として挙げられます。

1990年のワールドシリーズでMVPに選ばれたホゼ・リホは、95年に右肘のケガで引退しました。何度か復帰を試みましたが、その度に失敗してしまいます。それでも諦めることを知らないリホは、2001年に6年ぶりにダイヤモンドへ帰ってきました。1A、2A、3Aとマイナーの階段を1段ずつ上り、8月にはリリーバーとしてメジャーに復帰し、その年は1勝も上げられませんでしたが、37歳だった翌02年には5勝しており、新庄氏とも対戦しています。

大谷の前に「二刀流」としてメジャーで活躍したリック・アンキールは2013年シーズンを最後に現役を引退しました。2018年夏に現役復帰を目指してトレーニングを始めましたが、今年7月に復帰の道を断念しました。

現役では46歳のバートロ・コロンがメジャー復帰を目指して、トレーニングを積んでいます。

2018年はテキサス・レンジャーズで28試合に登板しました。そのオフにフリーエージェントとなりましたが、どこのチームからも声が掛からずに19年は『浪人』。本人に引退したつもりはなく、来シーズンのメジャー復帰を狙ってトレーニングに励んでいます。

こうやってみると、意外といろんな選手が現役復帰を目指したのに驚きますね。しかも、二刀流もいたんです!

諦めずに追い求める選手は応援したくなります。

打者の球界復帰は投手以上に難しいですが、年齢、ブランク共に新庄さんと同じような条件で復帰に挑戦した選手がいます。

メジャーリーグで歴代4人しか達成していない「通算3000安打&500本塁打」を記録したラファエル・パルメイロです!!

2005年に引退したパルメイロは、10年後の2015年に独立リーグで選手として復帰しました。これは息子と同じチームでプレーするための「1試合限定プロモーション」でしたが、2018年にはメジャー復帰をぶち上げて本格的に復帰しました。18年も独立リーグで31試合にプレーして、打率.301、6本塁打、22打点を記録。53歳としては悪い成績ではなかったですが、19年シーズン序盤に解雇されて挑戦は失敗に終わりました。

シカゴ・ホワイトソックスで背番号が永久欠番になっているミニー・ミソーノは38歳だった1964年にメジャーを去った後にメキシカン・リーグでプレーし、76年にはホワイトソックスのコーチに就任しましたが、オーナーのビル・ベックは50歳のミソーノを現役復帰させて、指名打者として3試合に出場させました。

54歳だった80年にも代打で2試合出場し、90年にも球団主導で64歳のミソーノを復帰させようとしましたが、さすがに「試合の尊厳を損なう」としてコミッショナーからストップがかかりました。

メジャーではないですが、独立リーグのセントポール・セインツが1993年と2003年に話題作りを目的に、ミソーノを試合に出場させています。

今オフにフィラデルフィア・フィリーズの監督を解任された直後に、サンフランシスコ・ジャイアンツの新監督に就任したゲーブ・キャプラーも引退後にメジャー復帰を果たした一人です。

メジャーで7年プレーした後、2005年には読売ジャイアンツで1年プレーし、日本の生活環境と野球スタイルに馴染むことができずに、シーズン途中に自ら球団に契約解除を申し込んだキャプラーは、アメリカに帰国後すぐにボストン・レッドソックスとメジャー契約を結びました。06年は72試合で打率.254、2本塁打、12打点と不甲斐ない成績に終わり、現役引退を表明しました。

07年にはレッドソックス傘下の1Aチームで監督に就任したが、9月に現役復帰を発表し、ミルウォーキー・ブリュワーズと契約を結び、08年には96試合で打率3割と復活しました。

近年の打者の復帰劇として最も成功したのがジョシュ・ハミルトンです。1999年のドラフト全体1位指名を受けたハミルトンでしたが、薬物に溺れて2004年のキャンプ前に球界から追い出されました。

2年間は野球を離れて、薬物からの更生に取り組み、06年からトレーニングを再開。06年夏に4年ぶりとなるマイナーリーグの試合に出場して、07年開幕戦で念願のメジャー・デビューを果たしたました。ハミルトンは2年間野球から離れていましたが、戻ってきたのが25歳とまだ若く、復帰後はMVPを取る選手にまで成長を遂げました。

メジャーリーガーが現役復帰を目指すのは、私個人の意見としては、引退後の年金が豊富で、自分の夢に取り組みやすくなっているのではないかと思っています。アメリカのプロスポーツでは、年金をもらう制度が充実しています。そういった背景もあるのではないでしょうか。

“メジャーリーガーが日本で復帰した例”

1956年にMVPとサイ・ヤング賞を同時受賞したドン・ニューカムは、ブルックリン・ドジャースなどメジャーで10年間プレーして、通算149勝を上げました。

1960年にメジャーの表舞台から消えたニューカムは、62年に日本行きを決意し、中日ドラゴンズに入団しましたが、ポジションは投手ではなく外野手でした。

実はニューカムは打撃も良く、メジャーでは打率.271、15本塁打を放った「隠れ二刀流」選手だったんです。投手以外のポジションを守った経験はなかったですが、代打として100回以上も起用されました。

中日では外野手と一塁手として80試合に出場して(投手としても1試合だけ登板)、打率.262、12本塁打の記録を残しましたが、1年で退団して現役を引退しました。

ニューカムの場合は61年にマイナーリーグで野球を続けていたのでブランクはなかったですが、新庄さんは13年ものブランクとなります。

“新庄流”

新庄さんがトライアウトに挑戦する来年は48歳、13年のブランクという大きな壁に新庄さんがどのように挑んでいくのかが楽しみですね。

一見、無謀だと思われる新庄さんの挑戦だが、その姿に勇気と力を与えられた人は多く存在しており、それこそが新庄さんが挑戦をぶち上げた理由の1つではないでしょうか。

「みんな夢はあると思うけど、それに挑戦できずに人生が終わってしまう人はいっぱいいる。みんなと一緒に挑戦に向けてやっていきたい」

この挑戦は新庄さん一人のチャレンジではなく、新庄さんの挑戦する姿を見て、多くの人たちがそれぞれの夢に向かって踏み出すことを新庄さんは願っています。その挑戦の道は過酷なものであっても、楽しみながら挑んでいくのが新庄流。

もう一回、プロ野球選手になれるか、なれないかではなく、夢を追い求めて真剣に挑む姿が美しく、意義があるんです!!

影響力がある人が前向きな行動をさらにメディアでやってくれるのは、とても嬉しいです。

私たちの名古屋オーシャン野球教室でも夢を追うことの大切さ、挑戦することの大切さを教えています。

みんなが挑戦していけば世の中も活性化してくのではないでしょうか。